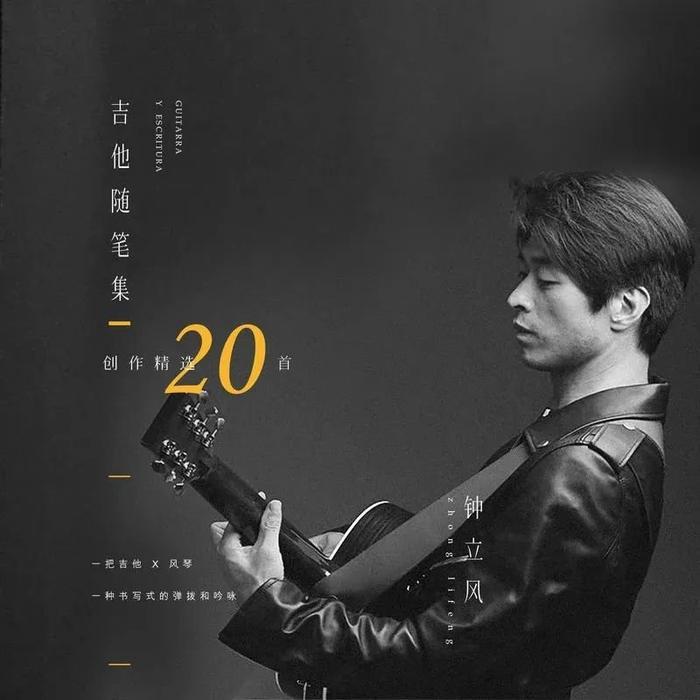

有一种民谣,叫钟立风

有一种民谣,叫钟立风

钟立风有一双食草动物般温驯的眼光,每一次目之所及,都像一次没有意图的抚摸。暮冬的北京,一个小雪天气,我在他住所楼下第一眼见到他时,他像一只闯进国道的冒失小鹿,只穿一件单薄的红色毛衣,轻盈地飞窜下楼。他撞开单元门,径直奔出去很长一段路,在纷飞的雨雪中四顾寻找我们,头发过于蓬松而略微遮住眼睛,脚上还蹬着两只穿了一半的帆布鞋。

28年前的某天,还在杭州歌舞团的钟立风也是这样轻装上阵。他给团里留了张字条,转身便追随着窦唯和艾敬的旋律,奔赴到了这座城市。90年代的北京,民谣酒吧里遍地都是诗人、导演、画家、行迹不明者,在一片躁动而自由的文化氛围中,二十出头的钟立风,就这样在台上放开了胆子唱,活生生、赤裸裸地试炼出了一套自己的风格。

借着《我们民谣2022》的话题热度,人们又兴致勃勃地谈论起了民谣的“复兴”,可在钟立风看来,民谣就是生活本身,它从来没有时髦过,也永远不会绝迹。他把民谣喻为缓慢悠长的河流,“随着河道的转弯,随着不明事物的干扰,它也会发生变化,甚至有时干旱期到了,它几乎都没水了。也有时候,突然一场暴雨,又让它被人们熟知,可它很快又会回归到它自身的那种宁静。”

这段对于民谣的表述,用在他自己身上也同样妥帖。此次从长沙录制归来,他依旧在北京的近郊过着平静松弛的生活:保持阅读、买菜做饭、逛逛书店;有时和友人小聚,酒后红着脸在饭桌边拨弦高歌;偶尔,他也网上冲浪,在镜头前旁若无人地弹弹曼陀铃、拉拉手风琴。没有趁热打铁的商业露出或演出排期,他书房门口的日历簿上窗明几净,只有一个平凡的星期三被打上了一个神秘而饱满的圈。

钟立风是那种彻头彻尾的读书人。从书房、餐厅到客厅,书籍像青砖灰瓦砌起了他和妻子的两口之家。有时候,和爱人一起出门散步,他们会在人群中精确地捕捉到相同的细节,然后异口同声地惊呼:“看!黄灿然诗里的人!”

比起唱歌,他分享起读过的书籍时,更像一个展示心爱玩具的孩童。他兴致勃勃地翻到第460页,给我们诵读起布莱希特的短诗:“战争把我,剧作家/和我的朋友,舞台设计师,分开了/我们共事的那些城市已不存在了/当我走路穿过那些还存在的城市/有时我会说:那件洗好的蓝色衣服/换作是我朋友来晾,会摆得好些。”类似这样充满了纵深感的生活切面让钟立风很是着迷。在他看来,人生的真实从来不是充满起承转合的线性故事,而是由跳跃的碎片与细节构成的短篇小说。

这种对于生活和所谓真实的看法也构成了他的作曲审美。长沙作家何立伟在评价他的《傻瓜旅行》时提到,在钟立风的所有歌曲里我们看到的只是细节的呈现,从来没有宏大的叙事。小栈、花朵、老板娘、一条黑狗,还有“我”迷一样突如其来的眼泪,这便是这首歌的全部了。类似这样琐屑又神秘的气息同样弥散在《蓝色旅人》《弄错的车站》和《野草莓》之中。有时候,这些由完整的情绪线索串联起的一系列过于私密的细节,也成了一连串艰涩难解的密码。

歌词中晦涩的密码、线索和隐喻,就像露出水面的冰山一隅。他在等待一个破局者,把潜藏在水面之下的整座矿藏全部牵引出来,像是一场游戏。钟立风喜欢一本叫《游戏的人》的书,书中说,人类所有的文化和进化都是从游戏开始的。可是游戏并不是瞎玩,游戏最重要的是“规则”。他制定的规则有时非常残酷,听者必须遵守规则,但与此同时,又将得到无与伦比的愉悦。这场解谜游戏并不存在正确或错误一说,在规则制定者看来,“聆听者永远比创作者本人知道得更多”。聆听他的创作便是这样一种与冰山的“游戏”。

钟立风将自己藏匿起的情感比作黑暗中的光线:其实天还没亮的时候,光就已经存在,它只不过是藏在了黑夜里,等到黎明到来,黑暗就像一个包袱,打开它的口袋,把光亮一点点放出来。

即便他在演唱时几乎竭尽所能地全情投入,但那些在歌词中被他隐去、遮蔽的部分,被他按下不表的部分,依旧构成了钟立风作为“游吟歌者”克制婉转的那一面。也许诗人T.S.艾略特是对的,“诗歌不是对情感的放纵,而是对情感的逃避”。在歌曲里,钟立风曾化身成为很多人,在那样多的人事物间往来穿梭,摄取他们的灵魂,然后,抽身而去。他是他们,又都不是他们。在于纵情和克制间游走的游戏中,他确立起了一种独属于他的风格:“有一种风格,叫钟立风,像钟表一样精确地确立起了自己的风格。”

现阶段,比起诗歌、小说,似乎人物传记更能勾起他的兴致,有时候是日记,女人的日记。他书房临窗的桌面上放着一本《新娘日记》,旁边的书柜里还有一本,没有拆封的《新娘日记》。仁科对法国新小说派大家阿兰·罗布-格里耶如痴如醉,但钟立风却偏偏对这位大家的妻子——卡特琳娜·罗布-格里耶充满好奇。在这本日记中,卡特琳娜详实地记叙了一个20世纪巴黎女人的日常琐事,以及她和文豪丈夫格里耶的社交与家庭生活。透过她碎片化的主观讲述,读者得以拼贴、管窥构成那个时代的外部现实。钟立风如此眷恋这本日记的原因大抵如是。他也喜欢这位“新娘”所写的、纯粹女性视角的小说——《图像·女人的盛典》。除此之外,巴西女作家李斯佩克朵的那份独属于女性的敏锐洞察力,也让钟立风颇为赞赏。

好友周云蓬曾经调侃,“钟立风是爱情本身”,而当我得以窥探钟立风最私密的阅读趣味时,我不禁斗胆揣测,周云蓬的判断也许并不准确:与其说钟立风永远痴迷于爱情,不如说他痴迷于“女人”本身。他对女性个体的私密经验,对女性的生命本身,怀揣着最纯真而热烈的好奇。

出生在浙江丽水一个天地孤独的小县,从小母亲所唱的江南戏曲中一折折、一段段的人间情事,笼罩了他对世界最初的感受。那是一个引人遐想又情欲纷纷的世界。童年的钟立风对母亲所唱的戏曲的迷恋,甚至对母亲本人的迷恋,也是这样。“我小时候甚至偷看我母亲洗澡,以前家人批评我这个行为的时候,我是非常难为情的,但我现在可以坦然地说这件事情了。”

如今,他对童年时期的畸怪欲念已然释怀,并开始逐渐领悟,欲念和贞洁其实也是一回事情。“你有多少少年时的贞洁,就有多少成年后的欲念,而纷纷欲念里依旧闪耀着少年时贞洁的光芒。”

在钟立风看来,民谣的根源性并不局限于某片地域的“民间性”之中,而是寓于世界性的“人性”之中,而人性的根源,就是爱、就是欲。爱欲是人最原初的欲望推动力,人对根源性的追溯,恰恰需要诚实地面对自己的欲念,“而所有这些欲念其实终归又是一种爱的流露,爱当然也包括情,但爱情又只是爱的一部分”。

他所坚信的,他将反复诉说。

在不同的场合,钟立风都转述了二战时期犹太作曲家约瑟夫·科斯玛的一句话,“音乐所起到的作用,就是当我们理解了人性之后,重新地爱上生活。”“你明明觉得人生并没有多大意义,尤其当你生活在这个时代之中,沮丧不安一次次冲击而来。很多时候你都觉得太没有希望了。可是当一首歌颂生活的民谣响起时,你还是会觉得有必要继续下去。”

谈到这里,他扭过头去,望向窗外,眼里噙满了泪水。片刻的不响过后,他捧起他的夏威夷四弦琴,奏起了那段刻在所有人记忆里的古老旋律——《在那遥远的地方》。

想想这么一个成熟的人,他必定已经经历过上百次的聚会,并且穿越过上千次的沉思与入睡前的情绪起伏,才能来到这一天,完整地坐在那里晃神,或是在我眼前羞涩而沉醉地拨响琴弦。

作为一个采访对象,他是如此擅于表达善意和热忱,以至于很多时刻,他极易让人忽略他的神秘。而当这次采访结束,在另一座南方城市的法桐街道上,在火车与地铁的站台与站台间,在汹涌的边走边吃的人群中,我重新戴上耳机,试图在一张张的专辑中重构对他的印象。诡谲与神秘的气息又一次盘旋而来。忽然,我知道那个冰山之下的钟立风,又渐渐隐入了水面。对于这个名字,这个人,我所能竭力捕获和记录的,终究只是冰山一隅。关于他更多隐秘的悲喜交集处,不如还是来听听他自己怎么说。

F风尚志:你强调过自己歌曲的文学性并不在歌词中,而在旋律当中。你歌曲的旋律走向经常给人惊喜,和谐的色彩很丰富,大小调的转换非常自由又流畅,你也经常提到“离调”这个词,你觉得“离调”是你旋律的文学性的一个来源吗?

钟立风:“离调”其实就是一种走神,但走神并不是涣散,而是一次精神漫游,不去刻意局限在某个框架里,而是随着情感的指引,抵达一个未知的地方。在迷路和掉队的过程中,有时候反而能获得你意料不到的东西。就像我们看一出戏,一个演员在演戏,他某种精神上的移动,一个不经意的手势、走步,其实都有“离调”的感觉,而可能就在下一幕的镜头中,你会发现某种情绪,恰恰是从他某个不经意的动作之中延展出来的。

F风尚志:你说自己像一个中世纪的游吟诗人,其实很多游吟诗人在讲故事时也时常会离题,有时候,那些离题的日常生活和社会风俗的细节,恰恰是作品史诗性的重要构成部分,但它们在叙事结构上可能是“离调”的。你自己是怎么理解民谣歌词中的这种离题的闲笔的?

钟立风:其实正是那些在正题之外的、离题的小小细节、碎片和片段,组成了我们每个人的一生,是吧?如果我们捕捉到了细节的真实,那么很自然的,个人的真实性也就呈现出来了,而不是大块头地堆砌宏大叙事。比如我们说到拿破仑时,总设想他是骁勇善战的英雄,但我印象更深的是在战争和战争之间的间隙给爱人写信的拿破仑。他会和爱人说,自己过一段时间就要回家了,让爱人这段时间不要洗澡了,因为他很迷恋爱人身上的某种独特的气息。他也有七情六欲,也在战争之余眷恋着某种气息,这种细节反而构成了特别真实的一个人。

F风尚志:在2018年的那张自选集《有一个你知道的人来了又去了》中,你对过去年轻时写的歌进行了重新编排,比如在很多经典曲目中加入了爵士钢琴,整体风貌跟以前相比更慵懒了。什么样的契机让你想去重新编排它们?这也是你和过去的自我对话的一种方式?

钟立风:尽管它的词和旋律是固定的,但因为歌曲本身的生命力,因为时间和情感的作用,其实它内部不断发生着一些变化,这些变化如果不把它重新阐释出来,就白白浪费掉了。另外就是经过这些年的成长,我感觉要弥补一些过往的遗憾。那张专辑让我重新找到了一些过去我以为自己身上没有的一种自由。这种感觉就像一个老朋友重新出现在你面前,你觉得是时间改变了他,或者是他让时间变成了另外一种可能性。的确是和过去的自己对话,但也不是对抗,我再次走近它的时候,不是我改变了歌曲,而是歌曲重新塑造了我本人。

F风尚志:你对过往岁月的小细节都记得那么清晰,是不是回忆对于你而言比较重要?

钟立风:我觉得遗忘是同样重要的。很多时候要是没有遗忘,人会很难过。有些东西你不得不遗忘它。我其实是一个愿意把过去全部销毁掉的人,甚至我有点厌恶怀旧。举个例子,当年我爱人在日本读书,我在国内,这三年异地的时间里,我们每周都有一两封信件的来往,到最后这些信件全部聚集在一起,厚厚一沓。可是某一天,我忽然和爱人说,“要不我们把信都烧掉吧”。因为我们两个人已经在一起了,我们面对的是当下,是未来,过去那些东西其实可以不需要。

这就是一种遗忘,每个人一出生就面对着逝去,面对着不安,当你出生的那一刻,你就活在某种不安的状态之中了。所以有些时候,可能是东西越少越好,让自己内心有一个更加洁净、轻盈的状态。

F风尚志:民谣的内里可以说是一种时间、记忆,或者某种根源性的东西,你怎么理解这种“根源性”?

钟立风:民谣的源头肯定还是要追溯到《诗经》里的那些文化积累,所谓的“风雅颂”,“风”就是散落在民间的歌谣,这歌谣自然是在世代更迭中沉淀下来的人文底蕴。世世代代的写作者,他们都在不断地重新回到过去的母题中。比如说,我现在经常读的《道德经》和《庄子》,我觉得有这两本书,好像别的很多书你都可以放弃,很多书都在反复阐述它们的思想和观点,这就是根源。每个人不管活在什么时代,总要知道自己的来处,尽管你好像已经很难去清晰地追溯它,但是它就在某个地方,它就是源头。

F风尚志:民谣自然有很强的民间性,也有很多乐队,比如像野孩子或者山人这样的乐队,他们的音乐有很多地域本土性,而你的音乐似乎不存在那样一片被反复歌唱的“土地”?

钟立风:我觉得我讲述的其实还是世界性的东西,因为地域也好,环境也好,都是建立在人的基础上的,是人产生了所有文化、情感和故事,所以我的创作最想做到的还是阐述人。比如当我读到一本非洲、葡萄牙作家的书,跟我本身毫无关系,但它其中的人性之共通,却能在某个我想要放弃的时刻给我力量,我觉得这也是一种奇迹。所以我创造的东西也不单单局限于某一个地域环境,我就在人性本身的根源性中去创作。

当然,像山人、野孩子这样的音乐都很优秀,他们表达出对那片土地的热爱,那片土地上的喜怒哀乐。像兰州、新疆这些地域其实是跟民谣天然地接近的,古时候要去到中亚、欧亚、西亚,都要经过兰州的某个关卡,而这些关卡恰恰是文化最发达、最包容、最嘈杂的一块地方,形成了一种特别富有生命气息的、不同文化相互交织的状态。所以谈到民谣经常会提到新疆,比如新疆的哈萨克民谣。吉尔吉斯斯坦也是这样一块土地,因为国际线被打破,文化之间彼此相互关联了起来。所以我们听到俄罗斯音乐、中国的新疆音乐,会觉得跟欧洲音乐有些接近,因为它们其实都包含在整个世界性的范围之内。

F风尚志:你说你不太听欧美的很多流行的东西,包括摇滚乐,甚至连鲍勃·迪伦你其实也不怎么喜欢?为什么会更偏爱欧洲民间的那些音乐,这种品位是怎么建立起来的?

钟立风:我觉得还是要回归到“根源性”这个话题。我喜欢的那些东西更加悠久和古老,但悠久古老不是老旧,而是能够从古老中不断焕发出新的生命。倒不是说美国的历史不够悠久,但美国的一些摇滚乐,单说它的旋律,并没有让我联想到更多,没有让我产生更多想象,例如人性的冲突与奥妙种种,我没有在它的旋律里很深刻地体会到。反而是一首很古老的葡萄牙、西班牙歌曲或法国歌曲,其旋律能让我体会到更多生命的奥妙。

“民谣”(Ballads)这个单词就来自中世纪的法国,它的词根在拉丁文中最早的含义是“一种载歌载舞的文学形式”。它会让你快乐,让你想要起舞,与此同时,悲伤也会让你起舞,所有人的不同情感都会让你起舞。可是别忘了,它还有“文学形式”这个层面的意思。文学当然也不是局限在书本当中,像中世纪那种口口相传的口头文学也是包含在其中的。

F风尚志:你很喜欢庄子,你也曾经引用过清朝胡文英评价庄子的一段话:“眼极冷,而不管是非;心肠又极热,故感慨万端。虽知无用而未能忘情,到底是热肠挂住;虽不能忘情,而终不下手,到底是冷眼看穿。”你似乎也是对世界充满了爱,但有的时候又很冷漠?

钟立风:对,并不是我特别残忍,而是很多事情的确无能为力。就像现在大家常常提到的“远方的哭声”,是让人很无能为力的。这种时候你不能跟着他们一起哭泣,这样毫无用处。你所能做的只是做好自己,关爱好你力所能及能够帮助到的人。远方太远了。我不喜欢喊口号,也不喜欢站在某个立场上空谈某些事物,那些都是历史自人类出现以来就不可避免的。有一句歌词很荒谬:“让大家看不到失败,叫成功永远在,让地球忘记了转动,四季少了夏秋冬,让宇宙关不了天窗,叫太阳不西沉”。怎么可能呢?光是春天和白昼,没有黑夜和寒冬,人怎么去生活?所有的一切都是相辅相成的,有阴影才能有阳光,天地就是这么运转的。

齐奥朗说,“我恨过这个国家,我恨过人类,我恨过所有一切,到最后发现我恨我自己。” “这个世界会变好吗?”总是这样质问的人,往往忽略了他自己。你自己又做到了什么?有没有给周围人一个善意的眼神?当人们去责问世界的时候,或者当你力所不能及的时候,你更应该回归自身。作为一个创作者,写出一首好的作品,一首善意温暖、给人希望的作品,比投入到远方的哭声中更管用。有时候,我觉得一个艺术创作者还是应当保有一种更加深刻的“快乐”。

F风尚志:你在《我们民谣2022》中也说到,“如果摇滚是在路上,那么民谣就是在路旁”,这种有些边缘的位置是你刻意跟生活和世界拉开的距离吗?

钟立风:写《在路旁》确实是有意而为之的,在当时的时代环境里,包括现在,所有年轻人都标榜自己是“在路上”的。既然那么多人“在路上”,那我就“在路旁”吧。当然,这也是长期以来我审视这个世界、审视自我的一种方式。说实话,同在时代的洪流和漩涡之中,没有人能逃得掉,但只有你退后一步,才能有更好的视野去观察这个世界。这个位置让我很适应,我融入生活,同时又抽离生活。

多年之后,我才看到一位哲学家说,只有边缘地带的人才是真正属于这个时代的,因为他很清醒地看到了一切,同时也跟着这个时代一块运转。好比五六十年代欧洲电影里的那些夫人们,现在回看,她们的服装发型既没有时髦,也没有落伍,如果说美国代表了世界中心,那么那些欧洲的小国家可能稍微边缘化一些,但是处于边缘的他们,其内在精神恰恰是非常集中的。

F风尚志:这种“疏离”和“边缘”也是民谣的内核之一吗?

钟立风:民谣的确有一种特别属于它的气质,这个气质其实就是生活本身。越是历经磨难的时期,越需要民谣那抚慰人心的力量。《小城之春》里,经历着战争的颠沛流离的主人公,躲在江南破败小城里的三个主人公,他们歌唱的不是积极的主旋律,而是具有生活气息的民谣,比如《在那遥远的地方》和《可爱的一朵玫瑰花》,都是王洛宾的民谣。

作家博尔赫斯某次在一家咖啡馆接受记者的采访,记者问,“博尔赫斯先生,你觉得人生有意义吗?”以博尔赫斯的阅历和智慧,他什么都没想,很直接地说,“没什么意义”。但这句话还没说完,咖啡馆里忽然飘出一段巴赫的音乐,瞬间击中了他,他立刻说,“记者先生,请等一等,我刚才的回答过于草率,我要修改我的回答:只要音乐还在继续,生活就是有意义的。”

F风尚志:你很强调用一种隐秘的方式表达情感和欲望,例如《欲爱歌》,似乎比起色情地直接剖露,你更倾向于把情欲转换成一种晦涩的密码?

钟立风:隐晦也好,暗喻也好,就像冰山所呈现出的一角,它底下的那一切反而更重要,那是你看不见的基底,隐喻正是从那些地方生发出来的。之所以能够飞翔,是因为脚踩着一块很坚实的大地。就像天还没亮的时候,光其实就已经存在,它只不过是藏在了黑夜里。看不到的等于没有吗?不是的。一个创作者会把一些东西隐藏在底部,隐藏在阴影处。而当一个用相似目光去观察世界的听者出现,他就会进入到这句歌词之中,把那些线索全部牵引出来,这是属于聆听者的游戏。《游戏的人》中说,人类所有的文化和进化其实都是从游戏开始的。我所说的隐喻、密码,其实都是这种游戏的一部分。

F风尚志:你歌曲中那种婉转含蓄又情欲纷纷的状态,和你母亲那一代女性所唱的江南戏曲对你的影响有关吗?

钟立风:完全是的。我曾经写过一句话,“你有多少少年时的贞洁,就有多少成年后的欲念,而纷纷欲念里依旧闪耀着少年时贞洁的光芒。”我觉得欲念和贞洁也是一回事。我小时候对母亲所唱的戏曲的迷恋,甚至对母亲本人的迷恋,也是这样。我小时候甚至偷看我母亲洗澡,以前家人批评我这个行为的时候,我是非常难为情的,但我现在可以坦然地说这件事情了。

小时候母亲唱的江南戏曲(越剧、婺剧),其实跟民谣也有关系,只不过形式不同,但她歌唱的其实也是一折折一段段的叙事故事,里面包含了各样的人间情事。情,或者色,或者情欲,人的欲望的推动力,这其实也是“根源”。用叔本华的话讲,正因为有欲有爱,这个世界才不断朝前发展变化,要是没有这种欲念纷纷的东西,万事万物都将呈现出一种凋败的气势了。有些人会排斥,或者不愿提及这些东西,但我愿意提及,《欲爱歌》讲的其实也是这种情欲的推动力。

人的根源性恰恰在此之中,在于真实地面对自己的欲念。而所有这些其实终归又是一种爱的流露,爱当然也包括情,但爱情又只是爱的一部分。

F风尚志:2023年,你期待的生活是什么样的?可以用一个词来表达。

钟立风 :不只2023年,一直以来我最重要的命题就是如何让自己过得“安心”。当我读到一篇好的文章,听到一首好的音乐,或者自己写出一个好的东西,都会让我获得安心。就像博尔赫斯说的,“我写作,只为光阴的流逝使我安心”。

CAST

统筹 | 李畅

撰文 | 林柳逸

摄影 | 张天宇&李浩

化妆 | 李文华

视觉 | sean

排版 | 罗笑然