他是“谢尔顿”的原型,二战结束后带火了“量子力学”

他是“谢尔顿”的原型,二战结束后带火了“量子力学”

本 文 约 7000 字

阅 读 需 要 19 min

编者按

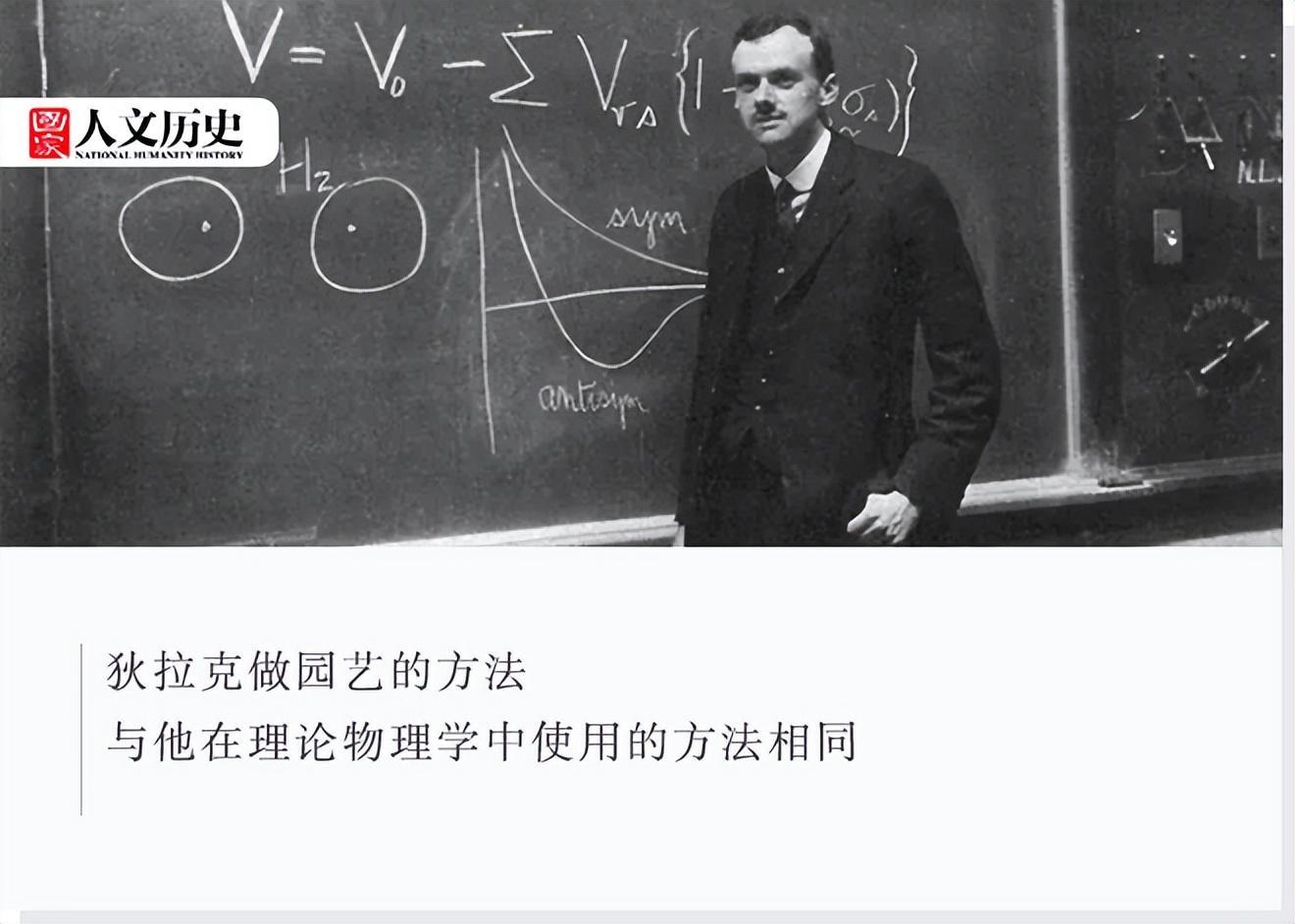

保罗·狄拉克(Paul Adrien Maurice Dirac,1902年8月8日-1984年10月20日),是英国理论物理学家,量子力学的奠基者之一,并对量子电动力学早期的发展作出重要贡献。他被认为是《生活大爆炸》中谢尔顿的原型。二战期间,英国大多数科学家都参与了军方核武器研究时,狄拉克也没有例外,令他没有想到的是,当二战结束后,再次回归校园的他,在量子力学课程的教室里竟坐满了人……他到底贡献干什么?为何会有如此之高的人气?

1941年8月,丘吉尔批准了制造核武器的行动。英国政府为科学家们分配了制造核弹所需的资源,并建立了“合金管”工程,选这个不起眼的名字是为了掩人耳目。布莱克特是委员会中唯一持有异议的人,他认为,英国人不可能单独制造出核弹:这项工程只有与美国人合作才会成功,而事实很快就会证明他是对的。布莱克特在与政府交往的其他方面也碰了壁。处理战争问题需要相应的决策,例如,要权衡不同军事战略的风险和利益,而他是运用科学为这些决策提供信息方面的领军人物之一。这是对“运筹学”这门新学科很务实的应用,而这却使布莱克特和他的同事(包括伯纳尔)与军方和政治家发生了分歧,因为后者喜欢凭自己的心意和头脑做决定。布莱克特坚称,丘吉尔的空中轰炸敌方平民的政策(虽然得到了军方和民众的支持)效果并不佳,因为英方尚未确定敌人的主要工业和军事目标,会导致一些误判。他对林德曼说,最好的方法是轰炸敌人的潜艇舰队,但林德曼却无动于衷。而丘吉尔坚持他的政策,并与他的科学委员会保持了距离:对他来说,“科学家应该随时待命,而不是高高在上”。

和许多数学家一样,狄拉克也曾接到请他去政府设在布莱奇利公园的研究站工作的邀请。1942年5月下旬,负责招募剑桥顶尖人才的古代史学家弗兰克·阿德科克联系上了他。在给狄拉克的信中,阿德科克写道:“现在有一些和战争有关的工作很重要,我相信你会感兴趣。但我不能告诉你工作是什么。”当狄拉克要求了解更多情况时,一位外交部官员写信澄清说:“这是一项全职工作(每天9小时),并需要你离开剑桥。”当时曼茜已有4个月的身孕,这对狄拉克来说太麻烦了,简直无法想象,所以他从来没有在布莱奇利公园的小屋里工作,也没有和马克斯·纽曼以及纽曼曾经的学生艾伦·图灵一起合作过。如果这次合作成行,这恐怕是这场战争中最有意思的合作之一了。

1942年年初,狄拉克对量子力学的关注变少了,更注重技术方面的问题。他是合金管工程的顾问,正与鲁道夫·派尔斯密切合作。狄拉克给他写的第一批报告中,有一篇提到了分离同位素混合物的另一种方法。这种方法很简单,就是将混合物注入一个空心圆柱体底部,该圆柱体围绕其长轴快速旋转。旋转产生的离心力使较重的同位素向外缘移动,较轻的同位素向靠近中轴线处积聚,从而实现分离。1942年5月,狄拉克把报告寄给派尔斯时写道,这“是(自己的)旧工作”,但并未提及出处。从手稿中可以清楚地看出,狄拉克想研究气体在管中的运动,以及当圆柱体旋转时,注入的气体会被甩到多高的位置。利用经典力学,他发现这个装置可以稳定生产出相互分离的同位素,并计算出,如果圆柱体的半径为1厘米,转速约为每秒5000次,那么它的长度应该在80厘米左右。

这份机密报告于1946年解密,它对离心机的设计人员来说是个开创性的工作。美国科学家哈罗德·尤里在3年前就已发明了逆流离心机,而狄拉克的计算为其提供了理论基础。在第一批核弹的制造过程中,这项技术并未被投入使用,因为其他方法对工程方面的要求更低,但它后来成为核工程师的首选,因为它所提供的分离铀同位素的方法效率极高。

狄拉克为派尔斯和他的伯明翰小组所做的其他工作还包括对一块铀–235内部的核链式反应进行理论研究。他用计算详细探讨了这块物质内部的能量变化,并研究了如果将铀密封在容器中,中子的增长是否会发生变化。狄拉克很高兴能与那些正在研究核弹的美国科学家分享自己的研究结果,这些科学家里也包括奥本海默,他在1942年年底就被任命为“曼哈顿计划”的科学主管。奥本海默在伯克利培养了很多年轻的理论学家,但当罗斯福任命的项目总监莱斯利·格罗夫斯将军要求他负责制造核弹时,他的大多数同事都感到摸不着头脑。奥本海默在伯克利的一位同事开玩笑说:“他连一个汉堡包摊都经营不好。”同样令人惊讶的是当局居然任命了一位人尽皆知的“亲共分子”,虽然作为一位科研人员和教师,他还是很出色的。

在剑桥,狄拉克见证了美国在战争中扮演的重要角色。每天,成百上千穿着制服的美国军人走在剑桥的校园中。他们是正在休假的附近空军基地的人员,很有钱。他们组织了棒球比赛,并于1942年11月受到了仪态万方的埃莉诺·罗斯福夫人的拜访。在家里,狄拉克收到了由美国领导的核弹制造实验组发来的情报报告,而在接近年底时,他听说该计划的一项关键试验已经完成。在芝加哥一个由废弃的壁球场临时搭建的实验室里,恩里科·费米和他的团队建造了一个核反应堆,并于1942年12月2日下午首次将它启动。这是一个可以自我维持的核链式反应,以半瓦特的速度释放能量。维格纳给费米送了一瓶基安蒂酒,但他只是偷偷地在团队内部分享。他们有充分的理由庆祝,但也很紧张:据他们所知,希特勒阵营的科学家要领先于他们。费米小组的一名成员阿尔·瓦滕伯格后来回忆说:“纳粹分子可能会在我们之前造出炸弹,这种想法太可怕了,简直不敢想象。”

就在前不久,派尔斯让狄拉克去研究一下奥本海默和他的曼哈顿同事写的一系列技术论文,那些文章描述了一份正在裂变的铀样本的爆炸情况。1943年1月初,狄拉克指出了文件中的一些不一致之处,并讨论了如何制造核弹,包括将两块铀推到一起来制造核弹时,这两块铀的最佳形状。在1943年接下来的6个月里,狄拉克从理论上研究了中子如何穿过裂变中的铀块,并写了两份报告介绍他的结果,其中一份是与派尔斯及其两位年轻的伯明翰同事合作完成。其中一位同事是派尔斯的房客——克劳斯·富克斯,一位纳粹德国难民,20岁出头,是一个笨拙但有礼貌的年轻人。他和派尔斯去卡文迪许大街7号与狄拉克谈论他们的秘密研究时,会走到后花园的草坪中央,以确保附近没有人听到他们的声音。曼茜也被要求待在房子里,她知道这是什么意思:她也被当成了潜在的窃听者,她对这一点很不满。在这些讨论中,狄拉克和派尔斯注意到富克斯有时有些怪异的行为,他会抱怨自己身体不适,然后失陪很长一段时间后才回来。等到狄拉克和派尔斯理解富克斯的这种行为,已经是7年以后的事了。

美国与英国科学家在原子弹研究方面的合作紧张而艰难,但在1943年夏末,在罗斯福和丘吉尔的和平对话后,这些问题显然得到了解决。很明显,大多数英国科学家都应加入曼哈顿计划,其中大约有20多人,包括派尔斯、查德威克、弗里施和科克罗夫特都加入了位于新墨西哥沙漠的洛斯阿拉莫斯总部的奥本海默和他的团队。在查德威克的介绍下,奥本海默请求狄拉克加入曼哈顿小组,但他拒绝了。大约一年后,他放弃了这个项目,但从未解释原因。派尔斯后来指出:“我相信,这是因为他开始觉得不想跟原子弹扯上关系,而谁又能责怪他呢?”或许,派尔斯说对了。

狄拉克可能认为,没有核武器也可以打败纳粹。或许狄拉克是受到了布莱克特的影响,布莱克特抗议说,曼哈顿计划中的美国科学家可以接触到他们的英国同事所做的任何研究成果,但反之却不然,除了查德威克,他是唯一一个获得全面安保许可的英国人。布莱克特对此反应非常强烈,他试图说服他的英国同事不要参与曼哈顿计划。

1943年11月5日晚,德国空军向剑桥投下了最后一批炸弹。自战争爆发以来,警报已经响了424次,30人死亡,51个家庭被毁。32每当夜幕降临,狄拉克和他的家人都盼望着灯火管制能早日结束,但当局直到次年9月才解除管制。那个时候,他总是担心妹妹贝蒂以及她的家人。在狄拉克的要求下,海森堡向占领荷兰的纳粹分子证明她不是犹太人,但乔和他们的儿子仍然十分危险。狄拉克最后一次收到他们的消息是在1943年9月初,那时他们刚刚从阿姆斯特丹的家中逃离——他们家距离安妮·弗兰克的秘密小屋只有一小段电车的距离。在这之前,纳粹告诉乔,他要么绝育,要么被关在波兰。他可能知道,拘留等于死刑,所以他们举家迁往布达佩斯,希望同盟国军能迅速解放那里。

狄拉克对贝蒂无能为力,只好在家里坐等战争的结束。这段时间拍摄的几张家庭照片显示,他经常待在后花园里,坐在躺椅上,教玛丽读《绿野仙踪》。父亲一个字母一个字母地拼着女主人公桃乐丝的名字,成了她最早的记忆之一。她和莫妮卡都受到严格的教育,她们谨遵英国家庭生活的格言,如:“大人讲话,小孩别插嘴”,但没有接触到任何宗教思想。然而,从狄拉克和曼茜按惯例让两个女儿受洗看来,狄拉克好像对宗教至少还有一些尊重。也可能是由于妻子的影响,这位强硬的无神论者也做了一些妥协。

尽管狄拉克在学院里尽力专注于量子物理学,但一直驻扎着的军队也在提醒他,对抗希特勒虽然胜利在望,但也不是毫无风险。皇家空军的军官们仍然占据着学院的大部分地区,军方接管了大公共教室,目的保密。直到很久以后,圣约翰学院的教员们才发现,这个房间里安放了一个巨大的石膏模型,正是盟军部队于1944年6月6日登陆的诺曼底海岸线的一段。丘吉尔的主要将领蒙哥马利认为战争即将结束,他相信德国人坚持不了多久了。然而,狄拉克要想走过叹息桥,仍然要费一番周折。当哨兵问“谁要过去?”的时候,你只能有一个回答:“朋友”。狄拉克比大多数人更清楚,敌人仍在构成威胁。从1944年6月起,盟军看起来已胜券在握,但狄拉克也意识到,包括海森堡在内的德国科学家可能已经研制出了核武器。大约一年前,他从挪威难民、化学家维克托·戈尔德施密特那里听说,海森堡正在从事与同盟国“合金管工程”类似的德国项目。狄拉克知道,他最亲密的德国朋友的科学成就,可能决定了成千上万名潜在受害者的命运。

欧洲战争于1945年5月8日草草收场。由此带来的解脱感就好像全国人民都松了一口气。在剑桥市中心,成千上万的人们顶着午后的酷热聚集在市集广场,几十面英国国旗在微风中摇曳。在市长讲话结束后,有两支乐队分别在镇上游行,每支乐队后面都有数百人,几十对情侣在街上亲热地跳舞。在当天,圣约翰学院领导们免除了所有礼节:公共休息室里不仅挤满了教员,还有数十名本科生(他们平时是不被允许进入的)举杯迎接新的和平的到来。狄拉克一家则和邻居一起,在当地街道的一个即兴茶会上庆祝,捧着桌上的烤饼和三明治,大快朵颐。

可如果狄拉克觉得科学工作会很快恢复正常,那他就错了。1945年春,他和7位同事(包括布莱克特和伯纳尔)申请签证,准备参加在6月举行的苏联科学院220周年庆典。对狄拉克来说,这是他再次与卡皮查和其他苏联朋友见面的机会。但丘吉尔拒绝签发签证,后来才知道,理由是担心狄拉克和他的同事可能会与斯大林阵营的科学家分享战争期间对苏联保密的一些核机密。在伦敦海军部讨论此事时,布莱克特勃然大怒,趾高气扬地离开了大楼。政府竟敢怀疑他的正直为人,这使他感到非常愤怒。狄拉克也很生气,但他表露情绪的方式只是陷入完全的沉默中,然后独自走了很长一段时间的路。

在欧洲战争结束后的几个星期里,仍有关于纳粹集中营的消息不断传出。曼茜不仅对德国人感到愤怒,也对“这些肮脏的波兰人”感到愤怒。她确信,他们纵容了这些暴行。她写信给克劳瑟,说她和狄拉克发生了一次罕见的争吵,因为对于这些被揭发出来的无端暴行,狄拉克的反应过于克制,这是她不能容忍的。狄拉克夫妇知道,曼茜的几个亲戚可能已在集中营中被谋杀,贝蒂的丈夫乔也可能已经遇害。然而在7月初,狄拉克夫妇正准备去都柏林拜访薛定谔一家时,收到了一份电报得到了乔的消息——他还活着。他在布达佩斯落入了纳粹分子的魔掌,并被送往位于奥地利的毛特豪森–古森集中营,在那里,他和数千人一起,被迫在维纳格拉本采石场工作,他们用鹤嘴锄开采花岗岩,并要将石板抬上186级台阶,到达山顶。他的许多狱友要么受冻而死,要么劳累而死,要么在受伤或筋疲力尽后,被党卫军警卫一枪击毙。1945年集中营被解放后,他已奄奄一息——极度饥饿、手腕骨折、肾脏严重感染,还失去了一根手指。在法国的一家美军招待所休养期间,他急切地想知道贝蒂和他们的儿子罗杰的消息,于是写信给曼茜说,卡皮查可能能提供帮助,因为苏联人已经占领了匈牙利。没过多久,他就等来了音信:9月初,他从曼茜那里听说,贝蒂和罗杰一切安好。

8月6日,狄拉克听到了他一直害怕听到的消息:在英国政府的默许下,美国向广岛投下了一枚核弹,造成大约4万日本平民死亡。当晚9点,狄拉克正在他家的前厅收听广播新闻:“来听新闻:原子弹的生产,主要得益于同盟国科学家做出的巨大成就。其中一枚原子弹已经被投向日本陆军基地。仅此一枚,爆炸威力就相当于2000颗十吨级炸药。”

在读完来自丘吉尔和杜鲁门总统的官方声明后,英国广播公司的播音员以喜剧般的突降方式结尾:“在国内,这是一个晴雨交替的公假日;上议院观看板球比赛的人数创下了纪录,他们见证了澳大利亚队共击5球得了273分。”一切又恢复如初——板球比赛也重新拉开了序幕。全国新闻界争相赞扬英国顶尖科学家的成就,其中包括参与设计核弹的科克罗夫特和达尔文。没人提到狄拉克,这也许倒让他松了一口气。79岁的H.G.威尔斯是为数不多能够泰然面对“原子弹”之破坏性的平民之一,“原子弹”这个词也是他在1914年首次提出的。8月9日,也就是杜鲁门总统下令向长崎投下另一枚核弹时,《每日快报》发表了一篇他对这个时代的个人见解,他对自己所预见的时代感到厌倦。一年后,威尔斯便与世长辞。

8月14日,当日本投降的消息传到英国时,公众的兴奋情绪又再次高涨起来。在剑桥,市集山上又一次洋溢着如欧战胜利日般的喜悦之情。而在美国,媒体对奥本海默赞不绝口,甚至把他比作宙斯。他成了物理学胜利的化身。

而狄拉克有所不知的是,在离剑桥只有15英里(约24千米)的地方,海森堡和其他9名德国科学家一起,被英国秘密情报局关在农场大楼,那是一栋位于戈德曼彻斯特村郊区的乔治时代风格的红砖房子。他们被特别准许可以随意使用这栋房子,每天有人送报纸,也可以在周围随意走动,不过他们也被警告说,如果试图逃跑的话,他们的自由就要受到限制。在他们到达后的几天,海森堡想知道当局为什么要把他和他的同事关起来,却不将此事公开:“可能是英国政府害怕像狄拉克这样的共产主义教授吧。他们说‘如果我们告诉狄拉克或布莱克特他们在哪里,他们就会立即告诉他们的苏联朋友,(比如)卡皮查等人’。”

在BBC电台播出第一颗核弹被投下的消息后不久,海森堡和他的同事们就听到了这一消息,他们既感到困惑,又难以置信。其中一名在押者奥托·哈恩尖酸地说:“可怜的老海森堡啊,如果美国人有铀弹的话,那你们就只能算是二流科学家了。”海森堡笑着说,这是不可能的。这些德国人自由地谈论着他们的感受,却不知英国人正在记录着他们的谈话。直到1992年,英国当局才解密了他们的谈话,在那以后,历史学家们仔细研究了这些记录,并得出了各种各样的结论。一些专家认为海森堡对如何制造核弹从未有过深入的了解;另一些专家则认为,海森堡本可以制造核弹,但为了防止纳粹分子获取核弹装置,他故意延缓了研究进度。然而,毋庸置疑的是,在农场大楼记录下的这些谈话中,无论是海森堡还是他的任何一位同事,都没有对曾为纳粹政权工作表现出太多内疚之情。

1945年10月,狄拉克在剑桥的生活几乎恢复正常。几周前,他还对上他的量子力学课的学生人数如此之多感到惊讶,其中有几个学生仍然穿着军队制服。在第一堂课开始时,他大声告知下面坐着的学生:

“这堂课是量子力学课”,显然他以为很多学生都走错教室了。但是没有人起身要走。他又大声地重复了一遍,仍没有学生离开。

这所大学以及圣约翰学院都正在回归正轨。狄拉克更喜欢这种生活方式,没有任何纷扰,但他还要履行一些其他职责:在战争期间,克劳瑟说服他担任英法科学协会英方主席这个闲职,并与一个非正式委员会(成员包括布莱克特、科克罗夫特和伯纳尔等)合作,以支持他们在纳粹敌后的法国同僚。战后,克劳瑟决定组织几场有关冲突期间科学发展的名家系列讲座,以此重启该学会,并说服狄拉克做第一次演讲,演讲标题是“原子理论的发展”。在法国科学界,这天是值得纪念的一天,演讲地点在法国发现宫,这是一个公共科学中心,它像一座希腊神庙一样坐落在第七区黑暗的小路上。12月6日星期二,日落之后,市里的数百位科学家前往发现宫聆听狄拉克的演讲。演讲厅里2000名观众争相就座,希望能听到关于原子弹的秘密。

狄拉克的演讲刚开始几分钟,听众们便意识到,他们在听的演讲并不是关于最新的核技术的,而是关于量子力学现状的。有几十人想要离开,但无法走出去:出口处被几百名通过扩音器听讲座的人堵得水泄不通。对感兴趣的物理学家们来说,一件利好就在眼前:他们听到狄拉克为两个他引入的最著名的术语给出了名称:一个是“费米子”,这是一种遵循他和费米在1926年提出的规则的量子粒子,另一个是“玻色子”,这是另一种遵循爱因斯坦和印度理论学家萨特延德拉·玻色提出的规则的量子粒子。然而对于大多数听众来说,他们浪费了一个晚上的时间,这才不算是什么补偿呢:当演讲接近尾声时,有几个人赶紧夺门而出。

在随后的晚宴上,尴尬的气氛无疑还未散去,但狄拉克也许根本没有在意。在科学界黯淡的6年里,他对工程的贡献大于对量子物理学的贡献,他很欣慰生活正在回归正常。但他现在早已经过了三十岁了,他曾经认为,这个年龄标志着理论学家的职业生涯已经结束:他现在算是年事已高,无法产生全新的想法了吗?

本文整理自《量子怪才:保罗·狄拉克传》

END

作者 | [英]格雷厄姆·法梅洛